- 国内业务:16675576380

2025-11-07

在新一轮“双高计划”推动职业教育数字化转型的背景下,全息教室将如何引领产教融合新范式。新双高政策对教学环境和实训基地的要求,与全息技术的高度契合性。通过分析案例,展示了其在跨时空教学、高风险实训等场景的应用,并构建了“技术-教学-产业”融合模型。本文为高职院校提供了阶梯式实施路径、教师能力提升计划及量化评估体系,旨在为利用前沿技术深化产教融合、培养新质生产力人才提供系统性参考。

1. 引言:时代呼唤与技术破局

新一轮“双高计划”(2025-2029)的启动,标志着中国职业教育进入了以“服务国家战略、融入区域发展、促进产业升级”为核心导向,并强调“数字化、智能化、绿色化”转型的新阶段。产教融合作为职业教育的生命线,亟需从“浅层握手”走向“深度拥抱”,打破校企间的“信息、空间、体制”三大壁垒。

在此背景下,以5G、XR技术为支撑的全息教室,通过1:1实时三维重建和全息投影,将远端专家、精密设备、抽象知识“搬入”课堂,为解决产教融合的空间壁垒提供了革命性方案,成为开启校企深度融合的“金钥匙”。

2. 政策解读:全息教室与“双高”建设的精准契合

第二期“双高计划”将“数字化转型”提升至战略高度,其核心诉求与全息教室的价值主张高度契合。

赋能智慧化教学环境:全息教室是“真实、沉浸、互动”的终极体现,将教学从“人看屏幕”的二维模式升级为“人入场景”的三维探索模式,完美回应了政策对新型教学空间的要求。

升级实践教学基地:针对“高成本、高风险、高难度”的“三高”实训难题,全息教室通过虚拟仿真和数字孪生技术,实现了“低成本、高安全、高效率”的虚拟实训。同时,通过全息远程指导,企业专家可“永驻校园”,破解了优质师资稀缺的难题。

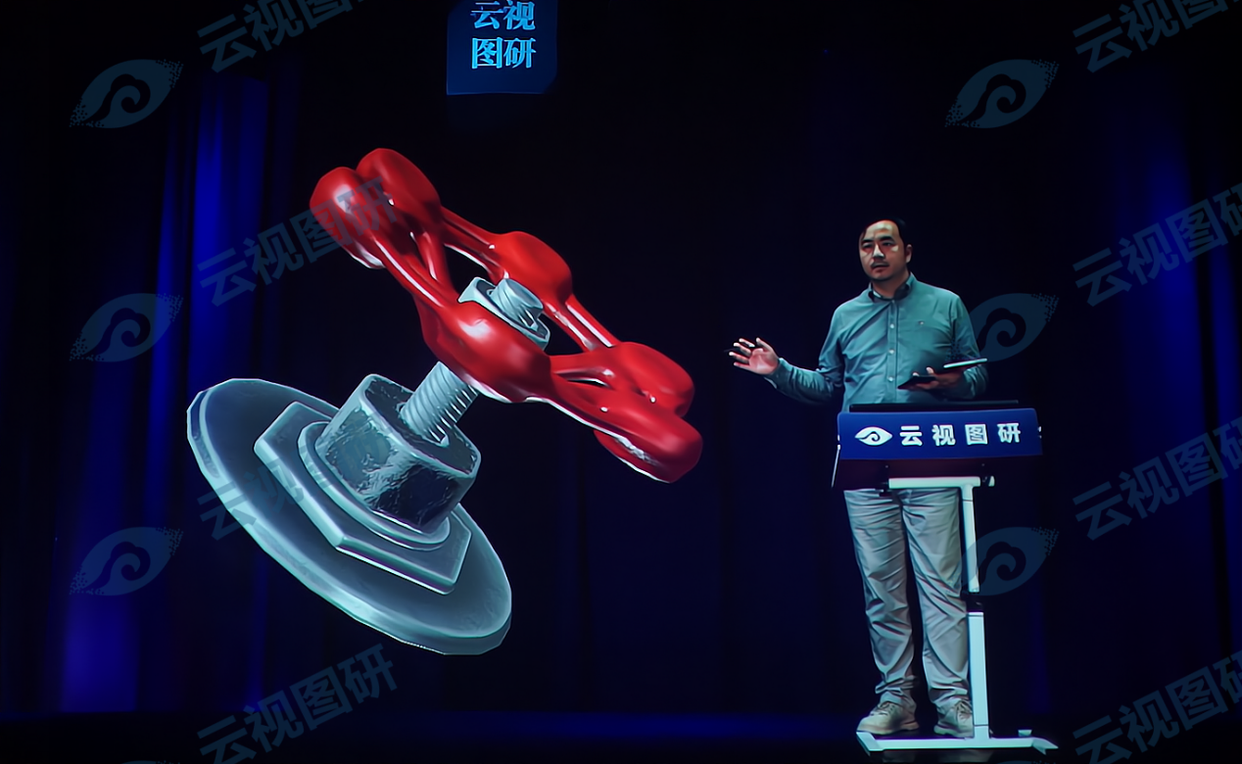

开发立体化教学资源:全息技术能将抽象的知识点开发成生动、直观的立体化、形态化课件,如“云视图研”的案例所示,可实现“案例入课堂,知识即技能”,打造真正的“金课程”。

3. 技术应用:重塑“教”与“学”的未来场景

全息教室正在从三个层面系统性地重塑“教”与“学”的未来。

3.1. 典型应用场景

跨时空“双师课堂”与“大教研”:将行业顶尖专家“请入”任何一间教室,实现最优质教育资源的实时共享,促进教育公平和教师团队成长。

高安全“虚拟仿真实训”:为学生创造一个“无限试错、绝对安全、随时可用”的虚拟实训环境,在降低成本和风险的同时,通过“过程可视化”提升学习效率。

多方协同“企业项目式教学”:让学生、教师、企业工程师三方围绕产品的全息数字样机进行协同研讨,实现“学习即工作,毕业即上岗”的无缝衔接。

3.2. 教学成效量化分析

以“云视图研”的合作院校数据为例,采用全息教学后,学生在复杂知识点测试中平均分有所提升,虚拟实训首次操作合格率也提高了,学习兴趣与投入度持正反馈。

3.3. “技术-教学-产业”三位一体融合模型

在该模型中,技术(Technology)是实现虚实融合的“技术底座”;教学(Teaching)是实现知识内化和能力生成的“转化器”;产业(Industry)是提供真实需求和检验人才质量的“驱动者”。全息教室作为关键“场域”,促成“产业出题、教学解题、技术赋能、成果共享”的良性闭环。

4. 实施路径:从“样板间”到“生态圈”的行动方略

院校应采用系统化的实施路径,将全息教室建设从“样板间”推向“生态圈”。

4.1. “三步走”阶梯式实施方案

试点探索期:建成1-2间高标准全息教室,在优势专业打造“明星课程”,形成教学样板。

规模应用期:推广至多个二级学院,建成覆盖主要专业群的全息教室网络和校本全息教学资源库。

生态构建期:牵头组建区域性的“全息产教融合共同体”,将学校打造为技术技能服务平台和协同创新中心。

4.2. “四维赋能”教师能力提升计划

通过体系化培训,提升教师的技术应用能力(懂用)、教学设计能力(会用)、资源开发能力(能创)和协同育人能力(善融),培养能驾驭新技术的“未来教师”。

4.3. “五环闭环”产教融合成效评估指标

建立一套科学、可量化的成效评估体系,对全息教室建设的成效进行全过程追踪。

注:数据来源包括财务报表、教务系统、问卷调查、就业跟踪调查等;评估周期可设为年度、学期或更长。

5. 结论与展望

总而言之,云视图研全息教室是新双高政策下推动职业教育数字化转型、深化产教融合的必然选择、关键“黏合剂”和教育公平的“加速器”。

展望未来,全息教室将与人工智能(AI)、数字孪生(Digital Twin)等技术深度融合,最终迈向一个持久、共享、去中心化的“教育元宇宙”(Edu-Metaverse)。在这个世界里,学习将成为一种无处不在的沉浸式体验。我们正踏上一条通往未来教育的壮丽征程,共同迎接那个由技术赋能、智慧引领、人人皆可成才的教育新纪元。